[이데일리 이윤화 기자] 글로벌 완성차 공급망 재편 흐름 속에 ‘탈(脫) 중국’ 분위기가 확산하고 있지만, 실제 재편은 쉽게 이뤄지지 않을 것이란 전망이 우세하다. 미국과 유럽 업체들이 미·중 갈등 속에서 중국산 부품 배제를 공식화하며 공급망 분리 전략에 나선 가운데, 한국 자동차 산업 역시 높은 의존도를 줄이는 데 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다.

최근 미국 완성차 업체 제너럴모터스(GM)는 2027년까지 중국산 부품 의존을 단계적으로 줄이겠다는 내부 방침을 공급업체 전반에 통보했다. 테슬라도 미국 내 일부 공장에서 중국산 부품 사용 범위를 축소하겠다고 공개적으로 밝히며 탈중국 흐름에 합류했다. 그러나 전기모터용 희토류, 배터리 핵심소재, 전력 반도체 등 전략적 부품 대부분이 중국 집중 구조로 형성돼 있어, 당장 공급망을 완전히 분리하기는 어렵다는 평가가 나온다.

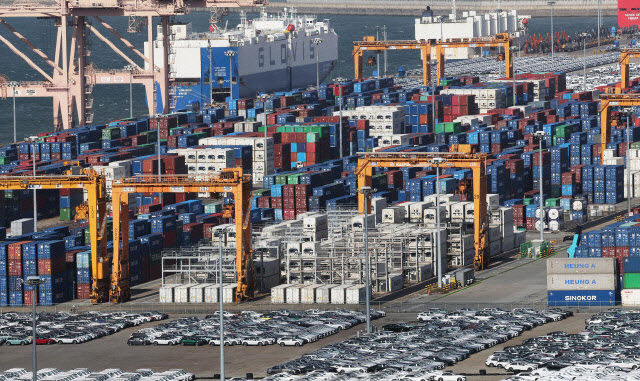

| | 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. (사진=연합뉴스) |

|

글로벌 자동차부품 시장에서 중국 기업의 비중이 이미 크게 확대된 점도 공급망 대체를 어렵게 만드는 요소다. 한국자동차연구원이 발표한 ‘세계 100대 자동차 부품기업 분석’ 보고서에 따르면 중국 기업의 합산 매출액은 2020년 316억달러(약 44조원)에서 2024년 986억달러(약 138조원)로 증가했고, 글로벌 시장 내 비중도 4.2%에서 10.4%로 확대됐다. 100대 부품기업 중 중국 기업 수는 같은 기간 7개사에서 14개사로 2배 증가했다.

오진우 한국자동차연구원 연구원은 “중국 자동차 산업의 성장을 반영하듯 세계 100대 부품기업 중 중국 기업의 매출액, 매출액 비중, 기업 수 모두 증가세로 이러한 추세는 향후 수년간 이어질 가능성이 높다”면서 “글로벌 부품산업 내 중국 기업의 입지는 향후 수년간 지속적으로 강화될 것으로 예상된다”고 말했다.

한국 완성차 업계 상황도 크게 다르지 않다. 관세청과 업계 분석에 따르면 한국이 전체 자동차 부품을 수입하는 국가 중 중국 비중은 2000년 1.8%에서 2024년 40%대까지 증가했다. 이 중 상당수는 전기차(EV) 전환 이후 중요성이 높아진 배터리 소재, 전장부품, 희토류 기반 구동부품 등으로 사실상 대체가 쉽지 않은 항목들이다. 특히 리튬·흑연·니켈·망간 등 핵심 광물은 중국 정제·가공 비중이 절대적이어서 공급망 자체를 바꾸려면 최소 5~10년의 시간이 걸린다.

현대차·기아도 지난해 말 희토류 사태 이후 리스크를 인지하고 대응 수위를 높이고 있다. 현대자동차그룹은 인도·베트남·체코 등 중국 외 지역의 부품 생산 라인을 확대하고, 배터리 원자재 분야에서는 호주·인도네시아·아프리카 광물 기업들과 파트너십을 맺거나 투자를 진행하고 있다.

전문가들은 한국 완성차 업계가 단순히 공급처를 다변화하는 수준을 넘어, 소재·정제·배터리·완성차로 이어지는 가치사슬 전반을 구조적으로 전환해야 한다고 지적한다. 탈중국 전략의 실효성을 확보하려면 정부 차원의 광물 공급망 협력 확대, 기업의 선제적 투자, 신흥국 생산기지 구축 등이 필수라는 분석이다.

조철 산업연구원 연구위원은 “한국 자동차 산업의 중국산 부품 의존도 심화 중에서도 특히 전기차 핵심 부품인 2차 전지 소재 및 원자재의 중국 의존도가 높은 것은 문제”라면서 중장기 로드맵의 필요성을 강조했다.

ⓒ 종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지